ウエイトトレーニングの

プログラムを作成するうえで、

重量、レップ数、セット数などの

変数設定は重要になります。

そしてその変数は

『トレーニングの目的』によって変わってきます。

例えば

アスリートを指導する場合であれば、

試合期に向けて使用重量は上げていきながらも

レップ数は落としていく

『線形ピリオダイゼーション』を

用いることも多いでしょう。

一般的に

ピリオダイゼーションの初期、

使用重量はそこそこで

レップ数が多い時期(8~10レップほどの時期)を

『筋肥大期』と読んだりします。

一方で試合が近づいてきた時期では

使用重量を上げる代わりに

レップ数は少な目(2~5レップ程度)になり、

『最大筋力期』と呼ばれます。

これは筋肥大をするには

重量×レップ数(×セット数)で表される

『総負荷』を高める必要があり、

ある程度のレベルのアスリートの場合は

ある程度の使用重量が必要になるからです。

このように時期によって目的も変わり、

そのため重量、レップ数などの変数も

変化するということは

トレーナーの方には周知の事実でしょう。

今回は、トレーニングにおいて

「重量を上げたほうが良いのか?」

「回数を増やしたほうが良いのか?」

お話したいと思います。

対象によっても適した変数は変わる?

さて、筋肥大が目的の場合、

重量×レップ数(×セット数)で表される

『総負荷』を高める必要があるというのは

先述した通りです。

言い換えると、

『総負荷さえ高めれば

筋肥大はすることが出来る』

とも言えます。

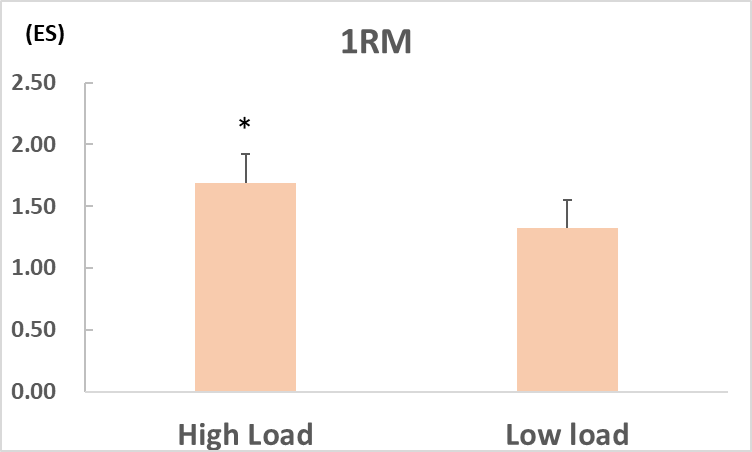

Schoenfeldらのメタアナリシスでは、

高負荷

(60%1RMより大きい負荷)のトレーニングと

低負荷

(60%1RM以下)のトレーニングで、

どちらも挙上不可になるまで実施した場合の

筋肥大、筋力向上への効果を比較しました。

その結果、

最大筋力は高負荷のトレーニングで

より向上した一方で、

筋肥大への効果は高負荷も低負荷も

効果に差はありませんでした。

これは高負荷だとレップ数が少なくなる一方で、

低負荷の場合は高負荷よりも

レップ数が多く出来たことで、

結果としてどちらも

『総負荷』を高めることができ、

同程度の筋肥大効果があったと

考えることができます。

では筋肥大を目的にした時期であれば

どちらの方法を用いても良いのでしょうか?

答えは

トレーニングを行っている人の目的によります。

例えば一般の方の身体づくりのように、

筋肥大自体が目的の場合は

好きなほうを選べば良いでしょう。

一方でアスリートの場合は筋肥大をしても

体重に対する相対的な筋力が低下してしまうと

パフォーマンスが下がる可能性が大です。

それに

その後の時期で最大筋力を向上させるのであれば、

筋肥大期にも多少の向上があったほうが

一石二鳥だと思いませんか?

そう考えるとある程度の負荷、

研究にもある通り最低でも60%1RM以上の負荷を

筋肥大期に実施するのがベターでしょう。

一方で

バーベルなどのウエイトが扱えない期間があり、

自重トレーニングしか出来ないといった場合は

自重での低負荷・高ボリュームの

トレーニングを実施するというのはありでしょう。

- 対象の目的

- 今の時期の目的

- 扱える環境

様々な要素を総合的に考え、

適した方法を模索していきましょう!

参考文献

- Schoenfeld, BJ, Grgic, J, Ogborn, D, and Krieger, JW.

Strength and hypertrophy adaptations between low- vs.

High-load resistance training:

A systematic review and meta-analysis.

J. Strength Cond. Res. 31: 3508–3523, 2017.

- 投稿タグ

- ウエイトトレーニング, トレーニング

SNSでも配信中