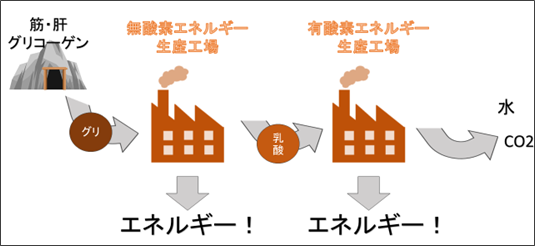

前回の記事では、

エネルギーの供給機構である

『解糖系』と『有酸素系』を、

2つの工場に例えて、

グリコーゲンが分解される過程の

イメージを紹介しました。

Training Scienceより引用

そして、

エネルギーの供給能力を鍛えるための運動として

- 非常に高い強度の運動で、

無酸素エネルギー生産工場の能力を

高める運動(無酸素持久的トレーニング) - 強度の高い運動を繰り返しながら

グリコーゲンを分解しつつも、

有酸素エネルギー生産工場を

フル稼働させる運動(HIIT) - ある程度の時間維持できる中強度

(LT~OBLA)の運動で、

乳酸が溜まりつつも持続的に行う運動

(中強度持久的トレーニング) - 乳酸が溜まり過ぎない強度

(LTもしくはそれ以下)で

有酸素エネルギー生産工場を

長い時間稼働させる運動(LSD)

などが挙げられるということを紹介しました。

今回は

「強度にメリハリをつけた持久的トレーニング」

というテーマで

具体的な例をご紹介します。

適切な運動の組み合わせ方

有酸素能力を鍛えるための

ベストの方法はどのようなものでしょうか?

先ほど挙げた例でいうと、

LSDが一番有酸素エネルギー生産工場を

長い時間稼働することが出来ますが、

HIITのほうが

稼働時のエネルギー生産量は大きくなります。

はたまたその中間に位置する

中強度の持久的トレーニングで、

ある程度の強度も量も

両立するのが良いのか?

もしくは複数の強度を組み合わせるのが良いのか?

この問いに対する答えの1つとして、

Polarized Trainingというものが挙げられます。

Stoggl&Sperlichの研究では、

48人の持久系アスリートを

以下4つのグループに分けて

その効果を比較しました。

- LSD群(血中乳酸濃度:~2mmol)

- 中強度持久トレーニング群

(血中乳酸濃度:3~5mmol) - HIIT群(90%HRmax~)

- Polarizedトレーニング群

(LSDとHIITの組み合わせ)

その結果、

Polarizedトレーニング群が

他の3群と比較して

有意に疲労困憊時間を延長させたことが

明らかになりました。

有酸素エネルギー供給系に

長い時間負荷をかけ続ける運動(LSD)や、

高い負荷をかける運動(HIIT)単品ではなく、

長い時間負荷をかける運動も、

高い負荷をかける運動も

両方実施するほうが効果的ということになります。

また両方の負荷をかけたいからといって、

間の強度の運動(中強度持久的運動)を

行うのではなく、

メリハリをつけて低強度なら低強度、

高強度なら高強度と

セッションによって

違いを強調したほうに効果があったというのも

面白いところです。

まとめ

様々な強度設定の持久的トレーニングがある中で、

メリハリをつけて低強度、

高強度を処方するのが最も効果的というのは

面白い知見ですよね。

今回紹介したPolarizedトレーニング、

気になった方は是非深堀して

調べて活用してみてください!

- Stöggl, T and Sperlich, B. Polarized training has greater

impact on key endurance variables than threshold, high intensity,

or high volume training. Front Physiol 5 FEB: 1–9, 2014.

SNSでも配信中