持久系トレーニングを行ううえで、

強度の設定は非常に重要になります。

基本的な考えとして、

身体にかかる総負荷は

運動強度(速度)×運動量(運動時間)

で決まりますが、

この運動強度と運動量は相反する関係にあり、

強度を上げると

どうしても遂行可能な運動量は落ちてしまいます。

例えば、

ジョギングのような強度の運動だと

1時間走りっぱなしというのも可能ですが、

100m走のペースで

1時間走り続けることは不可能でしょう。

一方で高い強度の運動であっても

レストを挟むことで

ある程度の運動量を確保することが出来ます。

このように持久的なトレーニングを計画する上では

- 強度

- 時間

- レスト時間

- 本数(複数セット実施する場合)

4点の設定が必要になります。

また、そもそも運動を

- ランニングで行うのか?

- バイクで行うのか?

- 水泳などその他の運動で行うのか?

といったことも重要でしょう。

それらの変数を設定する際に、

身体のエネルギー供給系についての

イメージを持っておくことも必要です。

無酸素エネルギーと有酸素エネルギー

筋肉はATPを分解することで

収縮をすることが可能で、

そのATPを再合成は

- ATP-CP系

- 解糖系

- 有酸素系

3つのエネルギー機構が担っているということは、

トレーナーをやられている方ならご存知でしょう。

その中でも

特に解糖系~有酸素系の繋がりをイメージ出来ると、

持久系トレーニングの強度設定に役立ちます。

糖分(グリコーゲン)を分解すると、

乳酸が生成され、

その過程でエネルギーが生産されます。

また、

その乳酸を始めとする物質を

さらに分解することでも

エネルギーが生産されます。

前者を俗にいう解糖系と言い、

後者を有酸素系と言います。

つまりグリコーゲンを最終的に分解する過程で、

解糖系と有酸素系の2段階で

エネルギーを生産するのです。

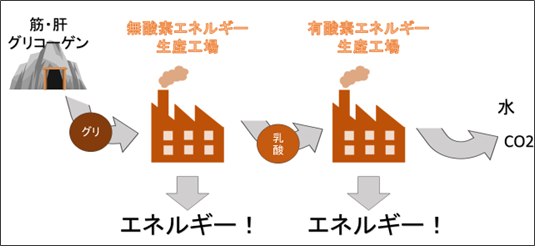

これは

身体の中に2つの工場があるという

イメージで考えてみると分かりやすいです。

Training Science(http://sasabekouki.com/)より引用

筋肉、肝臓に蓄えられたグリコーゲンを

無酸素エネルギー生産工場で分解し、

エネルギーを生産します。

その過程で乳酸という廃棄物も生産されます。

その乳酸は

有酸素エネルギー生産工場で分解され、

エネルギーを生産します。

エネルギーを生産できるスピードは

無酸素エネルギー生産工場のほうが速いので、

運動強度が高まると

グリコーゲンの分解&乳酸の生産スピードが

上がるものの、

有酸素エネルギー生産工場で

乳酸が溜まり始めてしまいます。

これが、

身体の中で乳酸濃度が上がっているときに

起きている現象です。

そして、

乳酸濃度が2mmolを超える強度を『LT強度』、

乳酸濃度が4mmolを超える強度を

『OBLA』と言います。

目的に合わせた運動強度設定

先ほどのエネルギー生産工場の能力を高めるのが、

持久系トレーニングの目的です。

- 非常に高い強度の運動で、

無酸素エネルギー生産工場の能力を高める運動

(無酸素持久的トレーニング) - 強度の高い運動を繰り返しながら、

グリコーゲンを分解しつつも、

有酸素エネルギー生産工場をフル稼働させる運動

(HIIT) - ある程度の時間維持できる中強度

(LT~OBLA)の運動で、

乳酸が溜まりつつも持続的に行う運動

(中強度持久的トレーニング) - 乳酸が溜まり過ぎない強度

(LTもしくはそれ以下)で

有酸素エネルギー生産工場を

長い時間可動させる運動(LSD)

なんとなくイメージ出来てきませんか?

このイメージを持っておくと、

科学的な手法を用いた

アプローチをしているときにも、

身体の中で起きていることを

大まかに把握出来ます。

是非持久系トレーニングを計画するときには

参考にしてみてください!

SNSでも配信中